NEXUS Magazin: https://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/toedliche-psychiatrie-wahrheiten-mythen-und-trugschluesse

Tödliche Psychiatrie: Wahrheiten, Mythen und Trugschlüsse

Die Diagnose psychischer Störungen beruht auf fragwürdigen Kriterien – und die psychiatrische Behandlung erfordert fast immer wenigstens ein gefährliches Medikament aus der Hausapotheke der großen Pharmakonzerne. Die epidemische Einnahme von Psychopharmaka geht wiederum einher mit einer besorgniserregenden Zunahme von Krankheiten und einer höheren Sterberate.

Die Diagnose psychischer Störungen beruht auf fragwürdigen Kriterien – und die psychiatrische Behandlung erfordert fast immer wenigstens ein gefährliches Medikament aus der Hausapotheke der großen Pharmakonzerne. Die epidemische Einnahme von Psychopharmaka geht wiederum einher mit einer besorgniserregenden Zunahme von Krankheiten und einer höheren Sterberate.

Wahrheiten, Mythen und Trugschlüsse

Die Psychiatrie ist alles andere als eine einfache medizinische Fachrichtung. Ihre Ausübung erfordert ebenso viel Geduld wie Verständnis und bringt auch etliche Enttäuschungen mit sich. Die meisten Patienten sprechen auf die verschriebenen Medikamente nicht an – und leider führt die Frustration der Psychiater über mangelnde Behandlungsfortschritte in vielen Fällen dazu, dass noch mehr Medikamente oder höhere Dosierungen verschrieben werden, die den Patienten weiteren Schaden zufügen. Psychopharmaka sind so gefährlich, dass sie in den USA und Europa jährlich mehr als eine halbe Million Menschen ab 65 Jahren zu Tode bringen. Damit sind sie nach Herzkrankheiten und Krebs die dritthäufigste Todesursache.

Viele Psychopharmaka erhöhen nicht nur die Gesamtsterblichkeit, sondern auch das Risiko für Mord und Selbstmord; andererseits gibt es keine Arzneimittelbehörde weltweit, die je ein Medikament als wirksam für die Suizidprävention eingestuft hätte. (Lithium ist hier eine Ausnahme, da es die Anzahl der Selbstmorde möglicherweise reduziert.)

Psychische Störungen werden viel zu häufig und zu schnell diagnostiziert. Hat man erst einmal eine solche Diagnose erhalten, dann steht man unter Beobachtung – und alles, was man sagt oder tut, ist plötzlich verdächtig. Daraus folgt, dass die ursprüngliche Diagnose, die vielleicht nur eine Verdachtsdiagnose war, leicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann.

Ich bin der Ansicht, dass wir die derzeitige Einnahme von Psychopharmaka um 98 Prozent senken und gleichzeitig die geistige Gesundheit und die Überlebenschancen der Menschen verbessern könnten. Der Hauptgrund für die aktuelle Medikamentenkatastrophe: Führende Psychiater haben zugelassen, dass die Pharmaindustrie ihre akademische Disziplin und sich selbst korrumpiert.

Dass die Psychiatrie tief in der Krise steckt, merkt man schon daran, dass mehr als die Hälfte aller Patienten daran glaubt, ihre psychische Störung würde durch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn verursacht. Diese Fehleinschätzung haben sie von ihren Ärzten übernommen; das bedeutet aber wiederum, dass mehr als die Hälfte aller Psychiater ihre Patienten anlügt.

Ich nenne die Leute an der Spitze der Hierarchie gern „Silberrücken“, weil sie fast immer männlichen Geschlechts sind und sich wie Silberrücken-Gorillas im Dschungel benehmen. Sie halten andere davon ab, die Macht in der Gruppe zu übernehmen, wodurch sie in der Natur leichter an Weibchen kommen. In der Psychiatrie wird der Zugang zum anderen Geschlecht durch Ruhm und Geld ersetzt. Diese Silberrücken leiden an einer kollektiven, organisierten Realitätsverleugnung. Sie weigern sich zu erkennen, welchen Schaden sie anrichten, auch wenn die Beweise dafür erdrückend sind. Dazu kommt, dass sie sich hinter einer Reihe von Mythen und Trugschlüssen verstecken, die sie hartnäckig verteidigen, die aber sehr schädlich für ihre Patienten sind. Zu den schlimmsten dieser falschen Annahmen gehören, …

- dass psychiatrische Diagnosen verlässlich seien;

- dass eine biologische oder genetische Erklärung für eine psychische Störung die Stigmatisierung der Patienten vermindert;

- dass der Gebrauch von Psychopharmaka die Anzahl der Menschen mit psychischen Störungen widerspiegelt;

- dass Menschen mit psychischen Störungen ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn haben, das die Psychiater mithilfe von Medikamenten beheben können, ähnlich wie Endokrinologen Insulin gegen Diabetes einsetzen;

- dass Langzeitbehandlungen mit Psychopharmaka gut sind, da sie Rückfälle verhindern;

- dass eine Behandlung mit Antidepressiva nicht zur Abhängigkeit führt;

- dass eine Behandlung von Kindern und Heranwachsenden mit Antidepressiva Selbstmorde verhindern kann;

- dass Depression, Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung und Schizophrenie zu Schädigungen des Gehirns führen;

- dass Medikamente Gehirnschäden verhindern können.

Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass die psychiatrische Forschung überwiegend pseudowissenschaftlich ist. Verlässliche Studien sagen immer wieder etwas ganz anderes aus als die Märchen, an die wir nach dem Willen der führenden Psychiater glauben sollen.

Ich bin Facharzt für Innere Medizin und habe mich 2007 für Psychiatrie zu interessieren begonnen, als Margrethe Nielsen vom dänischen Verbraucherverband Danish Consumer Council mit einer Idee für ihre Doktorarbeit an mich herantrat: „Warum wiederholt sich die Geschichte? Eine Studie über Benzodiazepine und Antidepressiva (SSRIs)“.

Ihre Untersuchungen zeigten tatsächlich auf, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir haben mit den SSRIs [Selective Serotinin Reuptake Inhibitors = Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer] dieselben Fehler gemacht wie zuvor mit Benzodiazepinen und noch früher mit Barbituraten. Wir haben eine gewaltige Epidemie des zu häufigen Medikamentengebrauchs losgetreten, wegen der es heute so viele SSRI-Süchtige gibt wie Benzodiazepin-Junkies.

Unsere Arzneimittelbehörden haben sehr stark zu der aktuellen Misere beigetragen, und den größten Schaden richten Allgemeinmediziner an, die 90 Prozent aller Psychopharmaka verschreiben.

Die Ergebnisse von Margrethes Studie kamen bei zwei ihrer Prüfer nicht gut an, weil die beiden ihre eigenen Interessen wahren mussten. Einer von ihnen, Steffen Thirstrup, war für die dänische Arzneimittelbehörde tätig; der andere, John Sahl Andersen, war Allgemeinmediziner. Sie lehnten die Doktorarbeit ohne triftigen Grund ab, worauf Margrethe Einspruch an der Universität erhob und ihre Arbeit erfolgreich verteidigen konnte.

Doch solche unliebsamen Tatsachen werden permanent unterdrückt; ich führe in meinem Buch „Deadly Psychiatry and Organised Denial“ zahlreiche Beispiele für das Wirken der „Zweiflerindustrie“ an, in der gewisse Personen unablässig äußerst mangelhafte Forschungsarbeiten präsentieren, mit denen sie ihre unhaltbaren Thesen stützen wollen.

Nachdem ich mich nun selbst ernsthaft mit den wissenschaftlichen Grundlagen befasst habe, ist mir aufgefallen, dass einige der Individuen und Organisationen, die ich dabei kennengelernt habe, zu der Anschauung gelangt sind, dass unser derzeitiger Umgang mit Psychopharmaka und die psychiatrischen Arbeitsmethoden mehr schaden als nützen. Die breite Öffentlichkeit ist ebenfalls dieser Meinung und hat den Eindruck, Antidepressiva, Neuroleptika, Elektroschocks und Einweisungen in die Psychiatrie seien in der überwiegenden Anzahl der Fälle nicht nützlich, sondern schädlich. Für mich besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass diese Menschen Recht haben. Die placebokontrollierten, randomisierten Doppelblindstudien, die gar nicht so blind sind wie vorgesehen, haben fast durchgehend gezeigt, dass es vor allem die Psychiater sind, die ihre Medikamente für wirksam halten – und nicht die Patienten.

Einige verblendete Forscher sehen allerdings genau das Gegenteil der Wahrheit, wenn sie Patienten medizinisch behandeln. Sie sehen nur, was sie sehen wollen. Das ist zwar sehr bequem für sie und ihre Fachrichtung, hat aber mit der Wahrheit nichts zu tun.

Die systematischen Übersichtsarbeiten des Wissenschaftler- und Ärztenetzwerks Cochrane Collaboration haben aufgezeigt, dass die Wirksamkeit von Antidepressiva bei Depression oder von Neuroleptika bei Schizophrenie durchaus zweifelhaft ist. Manche Medikamente können bei manchen Patienten manchmal helfen, vor allem in der akuten Phase einer Erkrankung, wenn der Patient so von Panikanfällen oder Halluzinationen gequält ist, dass es hilfreich sein kann, diese Gefühle mit einem Beruhigungsmittel abzuschwächen. Werden die Ärzte in ihrer Anwendung von Psychopharmaka aber nicht professioneller – das heißt, verschreiben sie sie nicht bald seltener und in geringeren Dosierungen und haben stets einen Plan zum Ausschleichen parat –, dann wären die Patienten eindeutig besser dran, wenn alle diese Medikamente vom Markt verschwänden.

Was bedeutet es, psychisch krank zu sein?

Wenn wir uns die Medizin einmal generell ansehen, verstehen wir vielleicht auch die diagnostischen Probleme in der Psychiatrie besser. Wir diagnostizieren bei Patienten mit ähnlichen Symptomen eine namentlich bekannte Krankheit, damit wir uns einfacher darüber verständigen, weiterforschen, Krankheiten behandeln oder ihr Auftreten verhindern können. Diese diagnostische Kennzeichnung funktioniert dann am besten, wenn wir die Ursache bestimmter Krankheiten kennen. So ist es zum Beispiel sehr nützlich, wenn man weiß, dass eine bestimmte Art der Lungenentzündung durch Pneumokokken hervorgerufen wird, weil wir sie dann mit Penicillin heilen können. Daher unterteilen wir die verschiedenen Varianten der Lungenentzündung nach ihrer Ätiologie und bezeichnen sie dann eventuell auch so – also etwa als Pneumokokken-Lungenentzündung.

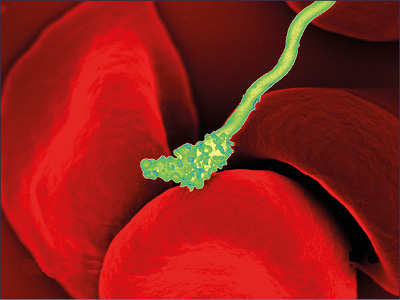

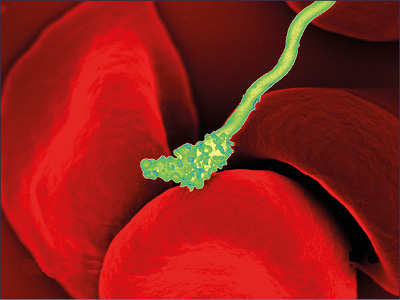

Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme von Borrelia hermsii, dem Verursacher des durch Zecken übertragenen Rückfallfiebers, bei der Interaktion mit roten Blutkörperchen (Quelle: US NIAID)

In der Medizin gibt es viele unterschiedliche Arten der Diagnose. Manche davon sind vorläufig und beschreiben nur ein Symptom wie etwa Magenschmerzen. Aus dieser vorläufigen kann dann auch die endgültige Diagnose werden, wenn keine Ursache für die Schmerzen gefunden wird; doch die endgültige Diagnose kann auch auf Magengeschwür lauten. Manche Diagnosen beschreiben Syndrome, die aus mehreren Symptomen, Anzeichen und paraklinischen Hinweisen (z. B. Blut- oder radiologischen Befunden) bestehen.

Ein gutes Beispiel dafür ist die rheumatoide Arthritis. Wir kennen die Ursache für diese Erkrankung nicht, vermuten aber eine Infektion dahinter. Im Jahr 1975 trat im US-Bundesstaat Connecticut ein ganzer Arthritis-Fallkomplex auf, bei dem sich später herausstellte, dass die Krankheit von Borrelien – durch Zecken übertragenen Bakterien – hervorgerufen wurde. Bevor die Ätiologie geklärt war, handelte es sich um eine Syndromdiagnose. Die einzelnen Patienten konnten zusätzlich zu ihrer Arthritis unter Umständen an Ausschlägen, Kopfschmerz, Fieber sowie anderen Symptomen und Anzeichen leiden. Wir können diese Erkrankung mit Penicillin und anderen Antibiotika heilen – im Gegensatz zur rheumatoiden Arthritis, die mit relativ gefährlichen Medikamenten behandelt wird. Die meisten Patienten erhalten dabei nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) gegen die Schmerzen, und manche sterben auch daran, weil diese Medikamente als Nebenwirkung Magengeschwüre und Herzinfarkte hervorrufen können. Krankheitsmodifizierende Wirkstoffe sind ebenfalls gefährlich; daraus folgt, dass die medikamentöse Behandlung ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die betroffenen Patienten eine geringere Lebenserwartung haben als andere Menschen.

Das Verständnisniveau ist bei psychiatrischen Erkrankungen im Vergleich zum Wissen über Krankheiten im Rest der Medizin ziemlich gering – und die Behandlungen sind um einiges gesundheitsschädlicher und tödlicher als etwa die Medikamente, die gegen rheumatoide Arthritis verschrieben werden. Wir wissen einfach nicht viel über die Ursachen psychischer Erkrankungen, daher ist die diagnostische Unsicherheit um einiges größer als in anderen medizinischen Fachrichtungen.

Zur Syndromdiagnose bei rheumatoider Arthritis gehört es, den Rheumafaktor im Blut zu bestimmen; dabei handelt es sich um einen Antikörper, der gegen das eigene Gewebe aktiv wird. Für psychische Erkrankungen gibt es keine solchen Blutuntersuchungen; bisher konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass sich die Gehirne von Patienten, die an den verbreitetsten geistigen Störungen leiden, in irgendwelcher Hinsicht von denen gesunder Menschen unterscheiden.

Ein Krankheitsgefühl oder das Leiden an einer bestimmten Krankheit lässt sich nur schwer definieren. Wir meinen nicht immer dasselbe, wenn wir über diese Themen reden. Viele Psychiater sprechen lieber von einer psychischen Störung statt von einer psychischen Erkrankung oder Geisteskrankheit, weil psychiatrische Diagnosen in erster Linie soziale Konstrukte sind. Die Belegschaft der Mayo Clinic im amerikanischen Minnesota spricht jedoch von einer Erkrankung. Da wir aber nicht wissen, was eine Geisteskrankheit eigentlich ist, definieren wir sie als eine Kombination von Symptomen, die das Leben des Patienten beeinträchtigen.

Psychiatrische Diagnosen werden nach Gesprächen mit dem Patienten erstellt. Die derzeit verwendete Checklistenmethode ähnelt aber ein bisschen zu sehr dem beliebten Zeitungsrätsel „Finde die fünf Fehler“. So heißt es zum Beispiel, dass eine Person, die mindestens fünf von neun möglichen Symptomen aufweist, an einer Depression leidet.

Wenn man lange genug nachschaut, wird man solche „Fehler“ wahrscheinlich bei den meisten Menschen“ aufspüren. Intuition und Erfahrung eines Arztes können ihm binnen Sekunden verraten, welches Problem ein bestimmter Patient hat. Dadurch besteht aber ein erhebliches Risiko, dass der Arzt von diesem Augenblick an nur noch Suggestivfragen stellt und damit auf die erforderliche Anzahl von Fehlerpunkten kommt, aus denen dann eine Fehldiagnose wird.

Statt zu versuchen, Patienten zu verstehen, ist die Psychiatrie zur reinen Übung im Ausfüllen von Checklisten verkommen, die problemlos auch eine Sekretärin oder der Patient selbst absolvieren könnte. Psychiater haben mir erzählt, dass manche Allgemeinmediziner diese Angelegenheit auch genau so handhaben und danach ihre Diagnose stellen.

Eine Studie, die 1993 von der Denkfabrik RAND Corporation in den USA erstellt wurde, erbrachte die folgende Erkenntnis:

„Mehr als die Hälfte aller Ärzte stellten nach einem Gespräch über Depression, das drei Minuten oder weniger dauerte, ihre Rezepte aus.“

In anderen Studien wurde gezeigt, dass Ärzte relativ oft nicht die offiziellen Checklisten verwenden, sondern sich eher auf ihre Ahnungen verlassen. Dadurch erhöht sich das Risiko von Fehldiagnosen und Überdiagnosen noch mehr. Im DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vierte Auflage; dt.: „Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“) sind zwar 374 Diagnosen angeführt, doch nur die Hälfte aller in Behandlung befindlichen Patienten erfüllten die Diagnosekriterien für eine bestimmte Erkrankung.

Dies ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Schwere psychische Erkrankungen haben oft mit vorangegangenen Traumata zu tun, und Probleme im Kindesalter verdreifachen das Risiko, eine Psychose zu entwickeln. Wenn ein Arzt die Krankengeschichte des Patienten nicht aufdeckt (was ein zeitaufwendiger Vorgang ist), dann wird auch die verordnete Behandlung in den meisten Fällen relativ wirkungslos sein.

Geistig Gesunde an geisteskranken Orten

Meine Bedenken zum Thema der psychiatrischen Diagnosen sind keineswegs übertrieben. Es handelt sich um eines der größten Probleme der Psychiatrie, dass dort Diagnosen oft überraschend schnell gestellt werden. So kann es zum Beispiel ziemlich riskant sein, wenn ein Patient erwähnt, dass er Stimmen hört.

Im Jahr 1973 erschien der mittlerweile zu Berühmtheit gelangte Artikel „On being sane in insane places“ [dt. etwa: „Über geistig Gesunde an geisteskranken Orten“] des Psychologen David L. Rosenhan in der Fachzeitschrift Science. Rosenhan beschrieb darin, wie er und sieben andere gesunde Menschen in psychiatrischen Anstalten aufgetaucht waren und dort angegeben hatten, Stimmen zu hören. Ihre Aufgabe bestand dann darin, aus eigener Kraft wieder für ihre Entlassung zu sorgen, indem sie die medizinische Belegschaft davon überzeugten, dass sie geistig gesund waren. Sobald sie eingewiesen worden waren, hörten sie damit auf Symptome zu simulieren und verhielten sich völlig normal. Trotzdem mussten sie im Durchschnitt 19 Tage lang auf der jeweiligen Station verbleiben (bei Rosenhan selbst dauerte es zwei Monate, bis er entlassen wurde) und bekamen Medikamente verordnet, die sie zum Großteil heimlich entsorgten – insgesamt 2.100 Tabletten aller Art, obwohl die Pseudopatienten alle dasselbe vermeintliche Symptom aufwiesen bzw. angegeben hatten. Alle acht wurden mit der Diagnose Schizophrenie in Remission entlassen, obwohl ihr einziges Symptom das Stimmenhören gewesen war, das durchaus auch bei völlig normalen Menschen auftreten kann.

Viele der echten Patienten hatten den Verdacht, dass die Pseudopatienten in Wahrheit gesund waren; nur dem medizinischen Personal fiel nichts dergleichen auf. Dies verdeutlicht eine entscheidende Tendenz beim diagnostizieren: Ist eine Diagnose erst einmal gestellt, wird man sie nur schwer wieder los und wird abgestempelt. Rosenhan erklärte, dass diese Etikettierung so stark war, dass viele der normalen Verhaltensweisen der Pseudopatienten vom medizinischen Personal einfach übersehen oder völlig falsch interpretiert wurden, um sie einer weitverbreiteten Theorie über die Dynamik einer schizophrenen Reaktion anzupassen.

Die Pseudopatienten machten sich Notizen und konnten beobachten, dass das Verhalten der Patienten vom medizinischen Personal oft falsch interpretiert wurde. Wenn ein Patient „durchdrehte“, nachdem er von einem Betreuer misshandelt worden war, stellte das Pflegepersonal nur selten Fragen, sondern nahm einfach an, dass die Aufregung auf seine Symptomatik oder einen vor Kurzem stattgefundenen Besuch von Angehörigen zurückzuführen war. Von der Belegschaft kam nie jemand auf die Idee, dass einer von ihnen oder die Struktur des Krankenhauses für das Verhalten des Patienten verantwortlich sein könnte.

Rosenhan beschrieb in seinem Artikel, dass sich die Machtlosigkeit der Patienten in praktisch jeder Hinsicht zeigte. Ihnen wurden viele ihrer gesetzlichen Rechte entzogen und sie waren durch ihre psychiatrische Diagnose jeder Glaubwürdigkeit beraubt. Die Pseudopatienten konnten auch missbräuchliches Verhalten vonseiten des Pflegepersonals beobachten, das sofort beendet wurde, wenn sich andere Mitglieder der Belegschaft näherten. Mitarbeiter der Anstalten galten als glaubwürdige Zeugen, Patienten hingegen nicht.

Daraus zog der Autor den Schluss, dass sich in psychiatrischen Krankenhäusern die geistig gesunden nicht von den geisteskranken Insassen unterscheiden lassen. Er stellte die Frage, wie viele geistig gesunde Menschen in unseren psychiatrischen Institutionen falsch diagnostiziert werden – und ob nicht vielleicht viele Patienten, die außerhalb einer psychiatrischen Einrichtung gesund sind, in einem Krankenhaus geisteskrank wirken, weil sie auf das dort herrschende bizarre Umfeld reagieren.

Bei sehr vielen Menschen wird beispielsweise fälschlich eine Schizophrenie diagnostiziert. Eine Studie aus dem Jahr 1982 ergab, dass zwei Drittel von 1.023 beobachteten Afroamerikanern mit einer Schizophreniediagnose nicht die Symptome aufwiesen, die den aktuellen Richtlinien zufolge für eine solche Diagnose erforderlich sind. Im Jahr 1985 überprüfte der psychiatrische Leiter des Manhattan State Hospital die Krankenakten von 89 schizophrenen Patienten und stellte fest, dass die Diagnose nur auf 16 dieser Menschen zutraf.

Dass eine Schizophrenie vielfach falsch diagnostiziert wird, ist gar nicht so merkwürdig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Die Psychiatrie unterscheidet sich eben sehr stark von anderen medizinischen Fachbereichen, weil normale Menschen ähnliche Symptome und Gefühle aufweisen können wie psychiatrische Patienten. In den meisten Fällen geht es nur um graduelle Unterschiede; das gilt auch für die Schizophrenie. Eine Psychose ist keine biologische Erkrankung wie Arthritis, und viele normale Menschen können von Zeit zu Zeit psychotische Erfahrungen machen – inklusive Wahnvorstellungen und Halluzinationen .

Es werde Störung!

„Und das DSM sprach: Es werde Störung!“

Das DSM-IV der American Psychiatric Association (APA) versucht sich an der Definition einer psychischen Störung. Ich habe einige der problematischeren Stellen in dieser Definition im folgenden Textauszug kursiv markiert:

„[…] ein klinisch signifikantes Verhaltens- oder psychologisches Syndrom oder Muster, das bei einer Person auftritt und mit einem erkennbaren Disstress (d. h. einem schmerzhaften Symptom) oder einer Beeinträchtigung (d. h. der Störung eines wichtigen Funktionsbereichs oder mehrerer Funktionsbereiche) oder mit einem deutlich erhöhten Risiko des Ablebens, von Schmerzen, Behinderungen oder einem wesentlichen Verlust der Freiheit in Verbindung gebracht wird. Zusätzlich darf dieses Syndrom oder Muster nicht lediglich eine vorhersehbare oder kulturell sanktionierte Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis sein, z. B. den Tod eines geliebten Menschen. Welche Ursache es auch immer hat – es muss gegenwärtig alsAusdruck einer Störung im Verhalten, der psychologischen oder biologischen Befindlichkeit der betreffenden Person angesehen werden. Weder abweichendes Verhalten […] noch Konflikte, die in erster Linie zwischen der Person und der Gesellschaft bestehen, sind als psychische Störungen zu betrachten, wenn dieses abweichende Verhalten oder der Konflikt nicht die Folge einer Funktionsstörung in der Person ist […].“

Diese Definition ist extrem dehnbar und enthält zudem viele Werturteile, die auch den Ausprägungsgrad der erwähnten Phänomene betreffen. Die dadurch entstehende Unklarheit kann zu grundverschiedenen Diagnosen führen, wenn Psychiater unabhängig voneinander beurteilen sollen, ob eine bestimmte Person an einer psychischen Erkrankung leidet – und wenn ja, an welcher.

Es ist faktisch unmöglich, mit all diesen Mehrdeutigkeiten und subjektiven Beurteilungen ein funktionierendes System einzurichten. Dabei wäre es so einfach, eine neue, aussagekräftigere und solidere Definition zu finden. Das DSM ist jedoch ein Konsensdokument, dessen Diagnosen unwissenschaftlich und willkürlich sind. Echte Wissenschaften entscheiden nicht derart beliebig über die Existenz und Art der Phänomene, mit denen sie sich befassen, und tun dies vor allem ohne Eigeninteresse und finanzielle Förderung durch Pharmakonzerne.

Die angebliche Verlässlichkeit des neuen und ausführlichen Checklistensystems im 1980 erschienenen DSM-III [= 3. Aufl.] wurde 1992 im Buch „The Selling of DSM“ auf überzeugende Art widerlegt. Die enttäuschenden Resultate einer psychiatrischen Abklärung an denselben Versuchspersonen durch zwei verschiedene Psychiater wurden in überraschend kurzen Artikeln schöngeredet. Die Originaldokumente sind zwar schwer zu finden, aber das Buch enthält ohnehin alles, was man wissen muss. Die zwei Autoren leisteten hervorragende Arbeit, indem sie dieses Thema – über das kein APA-Mitglied gern redet – so ausführlich behandelten. Sogar die bisher größte Studie an 592 Menschen erbrachte nur enttäuschende Ergebnisse, obwohl die Studienleiter sich bemühten, die Gutachter entsprechend auszubilden.

Da wir nicht mit Bestimmtheit sagen können, was eine psychische Störung eigentlich ist, könnten wir die anerkannten Diagnoseverfahren ja auf gesunde Menschen anwenden, um zu sehen, ob auch sie psychiatrische Diagnosen erhalten. Das ist tatsächlich der Fall. Ich habe für dieses Experiment PsychCentral.com aufgesucht – eine umfangreiche Website, die von neutralen Beobachtern sehr gelobt wird und auch schon einige Auszeichnungen erhalten hat.18 Wir waren acht Versuchspersonen – normale und beruflich erfolgreiche Menschen. Jeder von uns füllte die Tests für Depression, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Manie aus; und keiner bestand alle drei Tests als „gesunder Mensch“. Zwei von uns litten an Depression, vier mit Sicherheit, höherer oder weniger hoher Wahrscheinlichkeit an ADHS. Und ganze sieben wiesen eine Manie auf. Einer davon sollte sich laut Testergebnis umgehend in Behandlung begeben, drei Personen hatten angeblich eine mittelschwere bis schwere Manie, die anderen drei eine schwächere Ausprägung dieser Geistesstörung. Auch andere können diese erstaunlichen Resultate bestätigen – und das deutet doch sehr darauf hin, dass jedem von uns irgendwann einmal die eine oder andere psychiatrische Diagnose bevorsteht. Da verwundert es auch nicht mehr, dass ein Viertel aller Therapeuten, die man ersucht hatte, gesunde Menschen nach DSM-Kriterien zu beurteilen, eine psychiatrische Diagnose erstellten.

Das DSM-III aus dem Jahr 1980 wurde 1994 vom DSM-IV abgelöst, das noch wesentlich schlimmer ist als sein Vorgänger und 26 Prozent mehr Formen der Geisteskrankheit anführt. Allen Frances, der Vorsitzende der DSM-IV-Arbeitsgruppe, ist heute der Ansicht, dass die Verantwortung für die Definition psychiatrischer Erkrankungen nicht länger bei der AMA liegen sollte – und er behauptet, dass neue Diagnosen ebenso gefährlich seien wie neue Medikamente. Frances merkte an, dass das DSM-IV drei falsche Epidemien hervorrief, weil die diagnostischen Kriterien einfach zu breit angelegt waren: ADHS, Autismus und bipolare Störungen bei Kindern.

In den USA verabreicht man einem Prozent aller Kinder unter vier Jahren Psychopharmaka, obwohl gerade die ersten drei Lebensjahre entscheidend für die Entwicklung des Nervensystems sind.22 Etwa ein Viertel aller amerikanischen Kinder, die an Sommerlagern teilnehmen, werden gegen ADHS, Gemütsstörungen und andere psychische Probleme medikamentös behandelt.

Dabei sind nicht unsere Kinder irregeworden, sondern die Psychiatrie. Manche Kinderpsychiater geben damit an, dass sie in weniger als 20 Minuten eine Erstbeurteilung eines Kindes abgeben und ein Medikament verschreiben können; bei etlichen Kinderärzten reduziert sich diese Zeitspanne auf fünf Minuten.

Woran liegt es bloß, dass führende Psychiater nicht genug bekommen können? Ist dieses Verhalten nicht derart bizarr, abnormal, Zeichen einer sozialen Funktionsstörung und zudem schädlich für andere, dass man der Denkweise besagter Psychiater zufolge eigentlich sofort eine Diagnose dafür erfinden müsste? Eine geeignete Bezeichnung wäre vielleicht „zwanghafte Krankheitserfindungsstörung“ oder „offensichtlicher allgemeiner Wunsch nach geldbringenden Diagnosen“. Die diagnostischen Kriterien könnten das Auftreten dieser Störung über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten beinhalten, wobei mindestens fünf der folgenden Phänomene auftreten müssen:

- stand innerhalb der letzten drei Jahre auf der Gehaltsliste der Pharmabranche;

- ist bereit, von Ghostwritern erstellte Manuskripte mit seinem Namen zu unterzeichnen;

- glaubt daran, dass das Stellen einer Diagnose niemandem schaden kann;

- glaubt auch, dass eine gründliche Untersuchung nichts schaden kann, weil Medikamente ohnehin keine Nebenwirkungen haben;

- glaubt zudem, dass Menschen mit psychiatrischen Störungen ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn haben;

- erzählt seinen Patienten, dass Psychopharmaka wie Insulin gegen Diabetes wirken;

- glaubt, dass Depression und Schizophrenie das Gehirn zerstören und nur Medikamente dagegen helfen können;

- glaubt, dass Antidepressiva Kinder vor Selbstmord schützen;

- ist davon überzeugt, dass die Informationen von Pharmafirmen nützlich sind.

Ich habe Psychiater kennengelernt, auf die alle neun Kriterien zutreffen. Natürlich bin ich gegen jede Art der Zwangsbehandlung, doch ich würde alle Ärzte, die an zwanghafter Krankheitserfindungsstörung leiden, zumindest zwangspensionieren, damit sie anderen keinen Schaden mehr zufügen können.

Vielleicht glauben Sie jetzt, dass ich der Psychiatrie gegenüber unfair bin, aber die von mir angeführten Diagnosekriterien sind in Wahrheit wesentlich vernünftiger als die im DSM-III aufgelisteten Kriterien für „Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten“ bei Kindern. Die dazu im DSM genannten Kriterien sind absolut subjektiv und willkürlich – und enthalten alle das Wort „oft“. Aber wie oft ist oft? Auf viele Kinder treffen alle neun angeführten Kriterien zu, dabei reichen schon fünf für eine Diagnose aus. Aber zu welchem Zweck? Meiner Ansicht nach sind diese Verhaltensweisen im Kindesalter ziemlich normal.

Sicher spielen bei diesen unsinnigen Diagnosen auch Naivität, Unwissenheit und der Wunsch, Gutes zu tun, eine Rolle … aber die Angelegenheit hat auch eine dunkle Seite. Bei vielen der Fachleute, die am DSM mitarbeiten (das DSM-5 ist übrigens 2013 erschienen), bestehen wegen ihrer Beziehung zur Pharmabranche starke Interessenkonflikte; zudem erhoffen sich die Verantwortlichen Geld, Macht und Ruhm, wenn sie möglichst viele neue Diagnosen erfinden. Wahrscheinlich geht es ihnen auch darum, die Kontrolle über andere auszuüben; ein Wunsch, der ein wichtiger Teil unseres genetischen Erbes ist. Wer Diagnosen über andere Menschen erstellt, hält damit ein mächtiges Instrument in den Händen, das die Patienten davon abhängig macht, was ihre Psychiater denken und fühlen. So viel Macht führt automatisch zu Missbrauch. Manche Psychiater können nicht einmal der Versuchung widerstehen, ihr Gegenüber in öffentlichen Diskussionen mit Diagnosen wie „paranoid“ zu belegen.

Psychopharmaka führen zu Fehldiagnosen

Es gibt mehrere Gründe (aber nur wenige gute), aus denen vielen Patienten mit psychischen Krankheiten mehr als eine Diagnose gestellt wird. Zum einen sind die diagnostischen Kriterien sehr weit gefasst und greifen daher bei den Problemen der Patienten nur selten. Zum anderen gibt es recht viele Überlappungen zwischen den verschiedenen diagnostischen Kategorien und dazu die Tendenz, dass eine Erkrankung mit der Zeit in eine andere übergeht. Letztgenanntes wird oft als hohe Komorbidität bezeichnet, hat aber nichts damit zu tun, dass der Patient etwa mehrere Krankheiten hätte, sondern eher damit, dass die Krankheiten so ungenau definiert sind. Der dritte Punkt ist, dass Nebenwirkungen von Psychopharmaka oft als neue Störungen fehlinterpretiert werden. So kann es kommen, dass die Verschreibung eines Medikaments in vielen Fällen in einer Art Kettenreaktion zur Verschreibung immer neuer Medikamente führt. Nach Einnahme von Neuroleptika kann sich ein Patient beispielsweise antriebslos und depressiv fühlen, also verabreicht man ihm Antidepressiva. Sobald er die nimmt, können sich Symptome einer Manie zeigen – und dann bekommt er wieder andere Neuroleptika.

Die Ärzteschaft sollte endlich erkennen, dass es unmöglich ist zu beurteilen, ob ein Patient tatsächlich an diesen zusätzlichen „Erkrankungen“ leidet, solange der Patient sich unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Chemikalien befindet. Dazu kommt, dass die nachteiligen Auswirkungen eines Medikaments auftauchen und wieder verschwinden können, weshalb viele Leute auch glauben, dass es sich dabei nicht um Nebenwirkungen eines Psychopharmakons handeln kann. So können nicht nur Routinebehandlungen, sondern auch der Versuch, ein Medikament wieder abzusetzen (was ebenfalls Nebenwirkungen hat), zu immer weiteren Diagnosen, weiteren Medikamenten und weiteren Schädigungen führen. Suchtexperten wissen sehr genau, dass es sinnlos ist, zugrunde liegende psychiatrische Krankheiten diagnostizieren zu wollen, solange der Patient Drogen missbraucht. Drogenmissbrauch und -abhängigkeit imitieren mit ihrem Kreislauf aus Rausch und Entzug jedes nur denkbare psychiatrische Problem. Warum hören die Psychiater also nicht endlich damit auf, Diagnosen zu stellen, wenn ihre Patienten unter dem Einfluss jener im Gehirn aktiven Chemikalien stehen, die wir als Psychopharmaka bezeichnen?

Ein vierter wichtiger Grund für die viel zu vielen Diagnosen ist, dass eine Diagnose oft schon beim ersten Arztbesuch erstellt wird. Dabei kann der Patient aber traurig sein, Stress in der Arbeit, Beziehungsprobleme oder ein traumatisches Erlebnis hinter sich haben – alles Dinge, die viele von uns zeitweise erleben. Die Ärzte vergessen gern, dass eine Diagnose immer nur eine Momentaufnahme ist und es dem Patienten vor und nach dem Arztbesuch ganz gut gehen kann. Daraus folgt: Je öfter ein Mensch einen Arzt aufsucht, desto höher ist das Risiko einer Fehldiagnose.

Ärzte sollten daher Geduld haben und ihre Patienten nicht gleich beim ersten Besuch mit einer Diagnose belegen. Selbst wenn sie sich später als falsch herausstellen sollte, wird man eine solche Diagnose nämlich fast nie ganz los. Sie stigmatisiert die Betroffenen und schadet ihnen eventuell beruflich, versicherungstechnisch oder in einer anderen bedeutenden Hinsicht.

Ärzte sollten übrigens auch nicht gleich beim ersten Besuch Medikamente verschreiben, wenn sie sich nicht einem sehr akuten Krankheitsbild gegenübersehen. Wenn ein Patient darauf besteht, ein Medikament – z. B. ein Antidepressivum – verordnet zu bekommen, sollte der Arzt ein ehrliches Gespräch mit ihm führen, in dem er ihn über die vielen Nebenwirkungen und die zweifelhafte positive Wirkung informiert. Das dürfte wohl die meisten Patienten davon überzeugen, dass man hier nichts übereilen soll.

Die Diagnosen der Psychiater passen sehr schlecht zu der Art Patienten, mit denen Allgemeinmediziner zu tun haben. Wenn ein Erstversorger es aber wagt, die Ansicht eines Spezialisten über psychische Erkrankungen infrage zu stellen, wird er in den meisten Fällen mit Unglauben konfrontiert und verstärkt so nur die Meinung der psychiatrischen Profession, dass Erstversorger einfach besser ausgebildet werden müssten. Ausgebildet – worin denn? Hoffentlich nicht in den DSM-Diagnosen!

Anmerkung der Redaktion

Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um eine gekürzte Fassung der ersten zwei Kapitel aus Professor Gøtzsches Buch „Deadly Psychiatry and Organised Denial“. Die Endnoten können Sie in der Buchvorschau beiAmazoneinsehen: http://tinyurl.com/jfps6jj. Klicken Sie das Titelbild des Buchs, um die Vorschau zu öffnen.

Diese Website verwendet Cookies von Google Analytics, sofern Sie zustimmen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer

Datenschutzerklärung.

Die Diagnose psychischer Störungen beruht auf fragwürdigen Kriterien – und die psychiatrische Behandlung erfordert fast immer wenigstens ein gefährliches Medikament aus der Hausapotheke der großen Pharmakonzerne. Die epidemische Einnahme von Psychopharmaka geht wiederum einher mit einer besorgniserregenden Zunahme von Krankheiten und einer höheren Sterberate.

Die Diagnose psychischer Störungen beruht auf fragwürdigen Kriterien – und die psychiatrische Behandlung erfordert fast immer wenigstens ein gefährliches Medikament aus der Hausapotheke der großen Pharmakonzerne. Die epidemische Einnahme von Psychopharmaka geht wiederum einher mit einer besorgniserregenden Zunahme von Krankheiten und einer höheren Sterberate.